Réédition d'un article initialement publié le : 12/03/2015 à 21:08

C'est l’Été, le temps des vacances... baissons le grand pavois et hissons la grand voile... une autre façon de prendre la large vous est, ici, proposé par le Farfadet fan des anciennes voitures... Voiture et voilure, la *Frégate* est bien dans le ton, prête aux voyages ...

Nous sommes dans les années, juste après guerre. Relancer l’appareil industriel, pour de nombreux constructeurs d’automobiles, tient du grand défi car toutes nos usines ont subi de graves dommages. La situation économique n’est guère plus brillante, les plans de relance des marchés divers sont aussi très contraignants. C’est encore le temps des restrictions et tout ce qui, au delà du vital, reste superficiel, est impérativement délaissé, en ce sens, l’utilisation de l’automobile reste l’apanage des professionnels y ayant nécessairement recours. En matière de déplacement et transport, l’utilité prime sur le loisir…

Les généralistes : Citroën, Peugeot, Panhard, Simca, Ford France, et Renault juste nationalisé, remettent petit à petit l’outil de fabrication en marche pour d’abord répondre à l’urgence puis, progressivement se lancer dans la création de nouveautés.

Si face à son éternel concurrent Citroën, Renault se montre moins novateur et a recours aux solutions techniques les plus traditionnelles ayant fait leur preuve en matière de fiabilité, dès 1946, il présente un modèle qui s’avérera aussitôt révolutionnaire : la petite 4CV à moteur arrière. C’est avant tout un modèle populaire, peu couteux à produire et économique pour l’usager. Voilà qui ouvre les portes sur la démocratisation de l’automobile, à l’aube des années « 50 » Cette petite là, va connaître un énorme succès d’autant qu’étant engagée dans de nombreuses compétitions sportives, le brio de sa mécanique associé à son extrême agilité, la rend célèbre auprès d’une foule d’acheteurs.

Avant guerre, Renault produisait une gamme très étendue de voitures allant de la rustique Celta-Quatre à la somptueuse Supra-Stella en passant par les séries de Viva grand sport soit, de la 6 CV à la 38 CV. Jusqu’au milieu des années « 50 », pendant les dix années qui ont suivi l’après-guerre, Renault n’a produit que 4 modèles…

- La Juva-Quatre sortie en 1938 et produite, dès 1946, essentiellement en version break ou camionnette.

- La 4CV sortie en 1946

- La Colorale de 14CV, sortie en 1950 sous forme de gros break et en version commerciale.

- La Frégate de 11CV, présentée en 1951, berline classique déclinée en break dans les deux dernières années de production sa fin de carrière étant effective en Avril 1960.

C’est cette dernière qui constitue ici, l’objet de notre étude.

La genèse …

Pendant l’occupation, l’usine de Billancourt a été réquisitionnée par les Allemands qui destinent l’essentiel de la production à leur armée pour satisfaire ses besoins constants de véhicules. Au cours de cette période tragique, la collaboration y est plus avérée qu’avec l’ensemble des autres constructeurs de notre territoire. Il n’empêche que dans les bureaux d’étude, on planche discrètement sur l’élaboration et la mise au point des futurs modèles. Ce fut le cas pour celle qui allait devenir la 4CV, ce le fut aussi pour la remplaçante de la Celtaquatre mais. Pour cette dernière, les projets sont tous restés « lettre morte ». Ce n’est qu’après le lancement de la 4CV, au début de l’année 1947, que Pierre Lefaucheux, alors grand patron de la Régie Nationale Renault, donne ordre aux états majors de la firme de mettre en plan l’élaboration d’un berline classique devant entrer en concurrence directe avec la Traction 11CV de Citroën qui connaît un regain de succès dans cette période d’après guerre et reste la référence de l’excellence automobile à la française, jusqu’’à son remplacement après 23 ans de carrière.

S’agissant de la future grande Renault, dans sa genèse, les difficultés proviennent surtout du choix de l’architecture qui prône la propulsion avec moteur à l’arrière retenue et éprouvée sur la pétulante 4CV. Ce qui vaut pour cette petite voiture, très compacte à l’époque, n’est pas si probant sur une auto de bien plus grande taille. Ceci a des incidences se répercutant sur la répartition des volumes et sur l’aérodynamisme, puis sur les liaisons au sol; jouant sensiblement sur le comportement routier. De plus, le refroidissement moteur reste insuffisant. Après deux ans d’étude et d’essais en soufflerie puis, sur piste, la mise au point s’avère délicate jusqu’à remettre définitivement en cause la solution du « tout à l’arrière ».

La présentation officielle de la Frégate (unique modèle) par Pierre Lefaucheux le 24 Novembre 1950. Un échantillon des premières pages de la plaquette publicitaire

Premières impressions… L’élégance est au rendez-vous, c’est incontestablement une jolie voiture, le style est résolument moderne et classique à la fois… La Frégate innove, elle est la première voiture française à appliquer le style « ponton »* à sa carrosserie, un style en vigueur aux Etats-Unis depuis l’immédiat après guerre.

* Le style ponton est caractérisé par le fait que les ailes intègrent les garde-boues et se fondent aussi avec le compartiment moteur à l’avant de même que les portières, dans le profil, s’intègrent aux ailes avant et arrière et ces dernières, à leur tour, se fondent avec le coffre. En fin de compte, cela se résume à un ensemble carrosserie comportant trois volumes liés dans un même prolongement de style : le compartiment moteur, l’habitacle et le coffre. Voilà qui constitue une voiture « tri-corps » par opposition au « bicorps » désigné comme « fast-back » dans ces mêmes années "50" (Vedette Ford 49 à 52 et 203 Peugeot).

La Frégate est bien une berline tri-corps à la carrosserie dite ponton. On aime les douces courbes qui donnent de l’élan à l’ensemble, pavillon, capot moteur et couvercle de coffre, les renflements doucement galbés des ailes arrière, la calandre à barrettes horizontales, les phares incorporés de part et d’autre sur la face avant très esthétique. Le dessin est épuré, rien de superflu. L’harmonie est maintenue entre proue et poupe par la fuite des lignes doucement arquées. Suivant les goûts de l’époque, chaussée de pneus à flanc blanc, la belle est très séduisante.

Cette perspective cavalière, montre l'harmonie des courbes s'intégrant avec grâce, aux répartitions très équilibrées des volumes entre partie avant, habitacle et partie arrière. Un parfait exemple de carosserie "ponton"

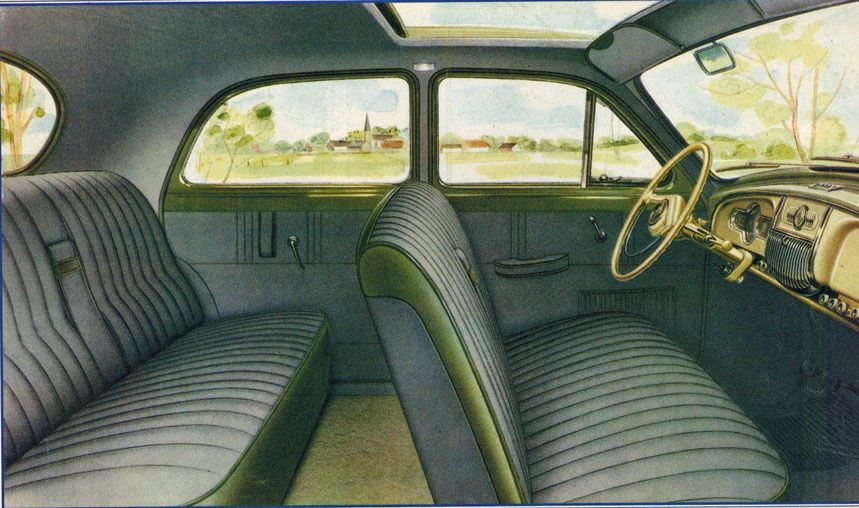

Découvrons l’intérieur…

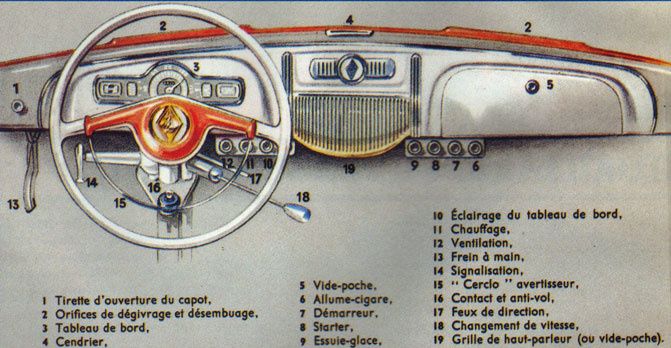

L’habitacle est spacieux, prévu pour qu’y prennent place 6 adultes, jusqu’à 3 par banquettes. Sans être cossu, l’ensemble est accueillant, mais, sans doute paraitrait austère en comparaison avec celui d’une berline actuelle… une certaine sobriété règne à bord mais pas au détriment du confort où un accoudoir central se rabattant est intégré à chaque dossier des deux banquettes. La planche de bord, classique, correspond aux modes du moment et comporte suffisamment de commandes et cadrans de contrôle pour trouver ses aises à la conduite. Le tableau de bord, face au conducteur, est à compteur rond central flanqué de deux « oreilles » regroupant les instruments indicateurs de pression d’huile, thermomètre d’eau à gauche puis, l’ampèremètre et la montre à droite. Peu esthétique sont les platines de boutons et tirettes de part et d’autre de la grille centrale haut-parleur de la radio. A noter le levier de changement de vitesse au volant suivant la mode en vigueur Outre-Atlantique, sa manipulation s’avèrera peu pratique et surtout fatigante en utilisation prolongée.

Un habitacle lumineux pouvant disposer comme, ici, d'un toit ouvrant et une planche de bord conventionnelle mais perfectible avec, toutefois, une bonne lisibilté des cadrans face au conducteur.

A l’arrière, étant révolu le rajout d’une malle comme sur de nombreux modèles d'avant-guerre, la partie coffre dans le prolongement de l’habitacle, offre une contenance suffisante pour les bagages d’une petite famille, malgré l’encombrement de la roue de secours insérée de chant, dans un creux, à gauche.

Un coffre assez vaste et accessible, c'est l'apanage d'une voyageuse... Encombrement et habitabilité comparés entre Frégate et Traction....

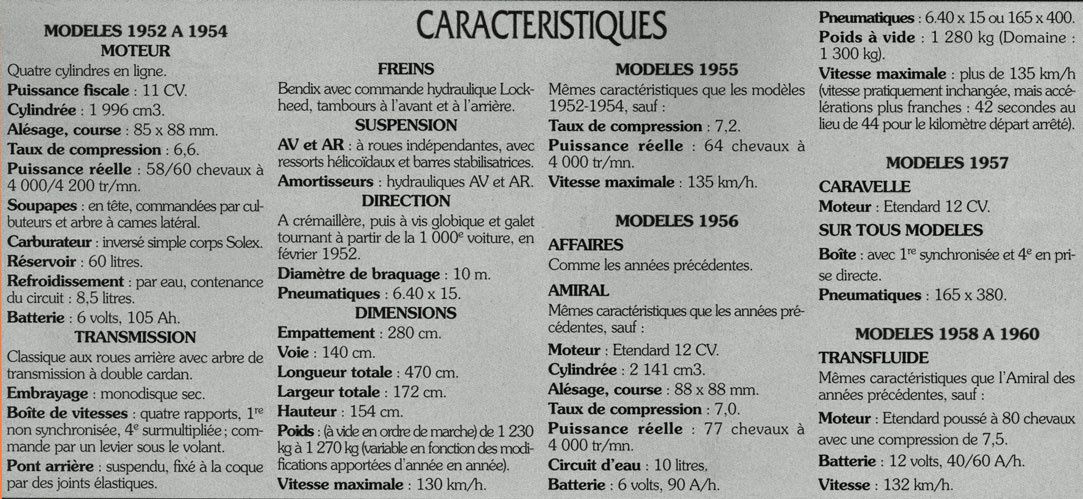

Mécanique et fiche technique :

L’architecture est classique avec moteur et boite légèrement en porte-à-faux avant avec transmission par pont aux roues arrière.

Sous le capot, on trouve un groupe motopropulseur classique à 4 cylindres de 2 litres, développant 58 ch. ce qui en fait un 11Cv fiscaux tout à fait comparable à celui de la Citroën Traction qui, lui, développe 56 ch. Ce bloc n’est pas suffisamment puissant pour emmener cette routière de 1,2 Tonnes à vide. A mi carrière, une augmentation de la cylindrée, portée à 2143 cm3 permettant d’obtenir une puissance de 77ch pour 12CV fiscaux, rendra ce moteur moins asthmatique sans toutefois améliorer sensiblement les performances.

Performances :

Ainsi dotées les première Frégate atteignent la vitesse maximum de 130 km/h. mais elle reste poussive ; en accélération, elle a besoin de 30’’ 4/10e pour atteindre le cap des 100 km/h. En revanche, elle fait mieux que sa rivale directe, la Traction qui, elle, a besoin de 32’’ 1/10e . Sa consommation moyenne est de 11 litre aux 100 km, ce qui la situe dans une bonne moyenne face à la concurrence du moment.

Ses atouts :

A son volant, la surprise vient de la tenue de route jugée excellente pour une voiture de ce gabarit - sans rougir, elle peut tenir la comparaison avec la Traction, reine de la route à cette époque - ceci grâce a l’excellent répartition des masses autour des trains roulants, bien suspendus et disposant de roues indépendantes. Le confort de roulement est plutôt convenable mais hélas terni par de désagréables bruits de transmissions à l’arrière. Le freinage est tout à fait satisfaisant et même endurant ce qui est remarquable pour une auto plutôt lourde. Les performances, justes honnêtes, la classent néanmoins dans le segment des routières rapides et de grand standing du moment.

Ses tares

Hélas, la mise au point précipitée pour la produire avant l’échéance du gel de production de nouvelles grandes berlines, a pour conséquence immédiate que les premiers clients essuient les plâtres en constatant le manque de puissance du moteur, les bruits remontant du pont arrière, surtout en décélération (les attaches sont causes de ces résonnances désagréables), de la fermeté de la direction, pourtant précise et bien démultipliée, lors des manœuvres de parking, en dépit d’un faible rayon de braquage, du manque de précision du levier de vitesse au volant qui "accroche" mal et s’avère fatiguant d’utilisation tant en ville qu’en montagne.

Ces défauts seront préjudiciables à la réputation de ce modèle qui, sur le papier s’avérait prometteur. Celle qui devait ternir l’image de l’indétrônable Traction, n’a pas convaincu… en fin de carrière, 10 ans après son lancement, ce sont seulement 180 463 exemplaires, tous types, qui ont été produits par l’usine de Flins.

La Frégate connut des appellations différentes en fonction de son évolution et de ses déclinaisons dans la gamme : de « Affaire » modèle de base dépouillé, elle est « Caravelle » puis « Amiral » en finition plus luxueuse, et devient « Grand Pavois » avec une carrosserie peinte bi-ton. A partir de 1956 elle fut aussi déclinée en break alors baptisé « Domaine » en version commerciale puis « Manoir » dans sa version familiale plus huppée.

Parmi ses évolutions successives, il faut encore mentionner, en 1958, l’apparition de la version « Transfluide » à convertisseur de couple qui évite les changements de vitesse et donc permet de rouler, sans avoir à manier de levier et sans pédale d’embrayage, en ne tenant que le volant sur des centaines de kilomètres.

Souvenirs de Frégates ...

La première Frégate que j’ai aperçue, c’était à Lesparre en 1952, il s’agissait de celle de notre voisin, Me F. Avoué et Huissier de justice. Chaque dimanche matin, il la bichonnait et, ce qui semblait excessif à cette époque, il passait l’aspirateur dans les compartiments habitacle et coffre !… En outre, il se vantait de l’avoir payée un million deux-cent mille francs de l’époque. Ce qui, à mon sens, était exagéré puisque le modèle le plus abouti ne coûtait que 899 000 francs en 1952…

Il me revient aussi cette anecdote de mon père qui, en 1959, était allé à Paris pour en acquérir une d’occasion afin de remplacer notre 2CV trop poussive… il est revenu avec une Mercedes 170 D de 1952 !…

- Photos et illustrations scannées à partir des revues N° 5 et N° 15 du bimestriel Automobilia

/image%2F0957248%2F20220713%2Fob_2700fe_bande-cliquer-photos.jpg)

/image%2F0957248%2F20150310%2Fob_f56ac0_img326.jpg)

/image%2F0957248%2F20150310%2Fob_ce3241_img326a.jpg)

/image%2F0957248%2F20150312%2Fob_e71284_img326b.jpg)

/image%2F0957248%2F20150312%2Fob_578497_img322.jpg)

/image%2F0957248%2F20150312%2Fob_2a4b37_img322a.jpg)

/image%2F0957248%2F20150312%2Fob_96ecb0_img323.jpg)

/image%2F0957248%2F20150312%2Fob_c7f14d_img324.jpg)

/image%2F0957248%2F20150312%2Fob_b6e6ff_img327a.jpg)

/image%2F0957248%2F20150312%2Fob_666582_img329.jpg)

/image%2F0957248%2F20150312%2Fob_d9813f_img319a.jpg)

/image%2F0957248%2F20150312%2Fob_ba2310_img319.jpg)

/image%2F0957248%2F20150312%2Fob_be2fca_img317.jpg)

/image%2F0957248%2F20150312%2Fob_6f59e7_img319.gif)

/image%2F0957248%2F20150312%2Fob_bed755_img320a.jpg)

/image%2F0957248%2F20150312%2Fob_13aecb_img318.jpg)

/image%2F0957248%2F20150312%2Fob_6ac3e6_img317b.jpg)

/image%2F0957248%2F20150312%2Fob_afa917_img317c.jpg)

/image%2F0957248%2F20150312%2Fob_35fe8f_file0151.jpg)

/https%3A%2F%2Fwww.fregate-renault.org%2Fimage%2Fvoeux2015.jpg)

/image%2F0957248%2F20240423%2Fob_ae7459_ta-pub.jpg)

/image%2F0957248%2F20240315%2Fob_6a7d32_hotch-papa.jpg)

/image%2F0957248%2F20240120%2Fob_66f0ab_img-20240119-160956.jpg)

/image%2F0957248%2F20240112%2Fob_1cc110_route-clair-de-lune.jpg)